(体の歪みとストレスの関係)

ストレスは体の機能(循環器系・消化器系・呼吸器系・運動器系)に影響を及ぼします。

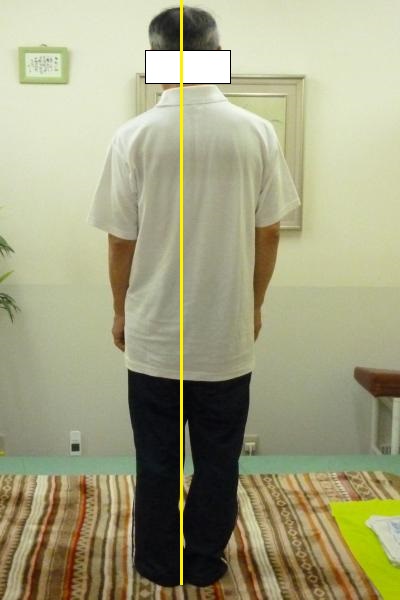

その影響で、体のバランスが崩れ、歪みが発生します。

運動器系(骨格、関節、筋肉、靭帯、腱、神経、脈管系)による故障で体の歪みが起こることは当然なのですが、ストレスでも体の歪みは起きます。

ストレスは自律神経に直結しています。

近年ストレスによる体の不調が起こることはよく耳にすると思います。

多くの腰痛がストレスと関係しているという研究データも出ています。

よく「借金で首が回らなくなる」と言いまわしをしますが、これも借金で首が回らなくなるのではなく、借金のストレスで首の筋肉が緊張して回らなくなるというのが本当です。

首を回旋させる筋肉である、胸鎖乳突筋という筋肉は、運動神経だけでなく自律神経にも大きく影響を受ける筋肉です。

その筋肉が緊張すると首を動かすことが困難になります。

ストレスが自律神経に影響を与える理由は、ストレスが溜まる人の多くは、呼吸が浅く、早くなる傾向があります。

ストレスで筋肉が硬直して背中や首、腹部(横隔膜)の動きが悪くなり呼吸運動の妨げになっているのです。

呼吸が乱れるとストレートに自律神経に悪影響が出ます。

ちなみに、呼吸器系は運動神経と自律神経の2つが関わる唯一の器官です。

息を一時的に止めることは可能な、横隔膜の運動を司る運動神経の働きはありますが、無意識に、寝ていても呼吸は止まることがない自律神経の働きもあります。

呼吸を整えると自律神経が整うことが知られているのはこの作用によるものです。

整体において自律神経にも効果があるというのは、胸郭を整えることで横隔膜の動きを改善し、呼吸が正常になり、自律神経が整うからです。

その、自律神経の改善により、自律神経が司る、消化器系や循環器系にも良い影響を及ぼします。